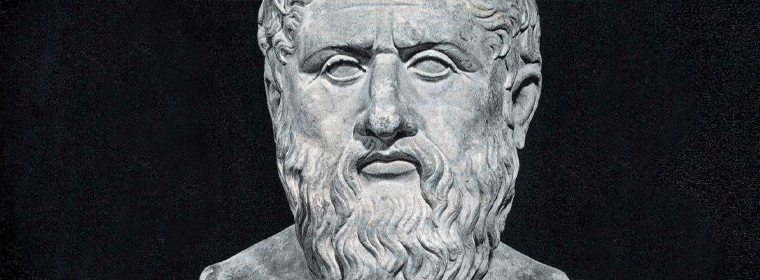

Le philosophe Platon, par Joseph de Ribera (1637)

I – La responsabilité des philosophes

S’il est vrai que « la philosophie occidentale n’est qu’une longue suite de notes en bas de page sur l’œuvre de Platon »[1], il serait intéressant d’étudier les positions de l’auteur de La République et des Lois à propos de la justice et des peines. On se contentera d’évoquer ici la célèbre théorie de Platon sur la responsabilité morale : « Nul n’est méchant de son plein gré et avec intention, mais seulement par l’effet de son ignorance.« [2] Léon Robin signale de nombreux passages où l’idée apparaît[3]. On la trouve aussi bien dans les premiers écrits (les deux Hippias, le Protagoras) que dans le dernier, les Lois. C’est donc une doctrine constante chez Platon. « Le savoir, dit-il, est une belle chose, et capable d’exercer sur l’homme une autorité (…). Dans le cas précis où l’on connaît ce qui est bien et ce qui est mal, il n’est pas possible que rien ait sur lui le dessus, au point de nous faire agir autrement que ne nous le prescrit ce savoir. » (Protagoras, 352 c) On ne fait le mal que par ignorance, « car nous voulons le bien » (Gorgias, 468 c). Mais, de plus, « c’est involontairement… que toute âme ignore tout ce qu’elle ignore » (Le Sophiste, 228 c). Par conséquent, « nul n’est méchant volontairement« .

Or, l’ignorance est une « maladie de l’âme, au même titre que la folie » (Timée, 86 b). Celui qu’on veut regarder comme un « méchant volontaire » est donc en réalité un malade : « Vertu, c’est pour l’âme… une sorte de santé, de beauté, de vigueur ; vice en est maladie, laideur, faiblesse. » (La République, IV, 444 d-e) Ce que le vulgaire appelle « perversité » est en réalité une maladie (Le Sophiste, 228 d).

Georges Dumézil a donné une nouvelle interprétation, simple et naturelle, des dernières paroles de Socrate : « Ô Criton, nous devons un coq à Asklépios, payez la dette et n’oubliez pas ! » (Phédon, 118 a)[4] On comprend généralement que Socrate se félicite d’être délivré de la vie, qu’il considère comme une maladie, et qu’il veut en remercier Asklépios-Esculape, le dieux des médecins. Cependant, « Socrate n’est pas bouddhiste. La vie, pour lui, était un temps d’épreuves et de peines, mais aussi de chances et de joies. » Il faut se rappeler que Criton a voulu le faire fuir de sa prison. Or, Socrate doit mourir « pour se conformer aux lois, même injustement utilisées par l’autorité légitime« . Ce que lui propose Criton est une faute qui, comme toutes les fautes, repose sur une opinion erronée. « La maladie qui fait dépérir le corps est… la sœur jumelle de l’opinion fausse qui corrompt l’âme… La guérison qui vaut un coq à Asklépios, c’est celle de Criton lui-même… Criton, convaincu, se range au parti des lois : il est guéri.«

Finalement, il faut plaindre le criminel : « Il est au contraire digne de pitié, l’homme qui fait le mal, aussi bien que celui qui est la proie d’un mal » (Les Lois, 731 d). Le méchant n’est pas responsable de ses actes, qu’il faut imputer soit à l’hérédité, soit au milieu : « Ceux qu’il en faut accuser, ce sont les auteurs de la naissance, toujours, plutôt que les enfants nés d’eux ; puis ceux qui les élèvent, plutôt que les élèves eux-mêmes » (Timée, 87 b).

Platon semble donc invoquer le strict déterminisme du monde phénoménal pour nier la responsabilité. En réalité, sa théorie paradoxale de la « faute involontaire » ne fait pas disparaître la notion de faute, ni le besoin d’expiation, et se prête à des interprétations contradictoires. Selon Schopenhauer, Platon aurait résolu le premier l’antinomie de la liberté et de la nécessité, dans le langage symbolique du mythe. Dans l’histoire d’Er le Pamphylien, à la fin de La République, nous apprenons que les âmes choisissent leur destinée ; une fois ce choix fait, elles suivent la loi de la nécessité qui régit le monde matériel[5]. Il n’y aurait aucune raison de penser, contrairement à ce qui nous est dit dans La République, que le mythe d’Er soit une invention de Socrate ou de Platon ; sans doute exprimait-il à l’origine cette croyance, traditionnelle en Europe, que l’homme ne subit pas son destin, mais qu’il l’accomplit librement. Mais la version qu’en donne Platon est quelque peu différente ; la décision des âmes n’est pas vraiment libre, car elle est conditionnée par l’expérience acquise dans la vie antérieure. Sur un plan plus élevé, on constate donc, à nouveau, que le mal ne peut provenir que de l’ignorance. Cette doctrine est pratiquement identique à celle de l’hindouisme (notions de karma et de samsâra), dont Platon est probablement tributaire par l’intermédiaire de Pythagore. Elle altère profondément notre conception de l’homme[6].

La notion de faute involontaire semble contradictoire à un esprit occidental. Il est naturel que beaucoup aient tiré du principe que « nul n’est méchant volontairement » la conclusion que nul n’est coupable, considérant qu’on ne saurait commettre une faute sans l’avoir voulu. Dans cette perspective, il est tentant de proclamer l’innocence absolue de l’homme. Pour Jean-Jacques Rousseau, l’homme est naturellement bon ; c’est la société qui le corrompt. C’était déjà la position de l’hérésiarque Pélage (mort vers 422), qui contestait le péché originel. La doctrine du péché originel a pour fonction de justifier la présence du mal dans le monde, alors que Dieu est tout-puissant et infiniment bon. D’abord, pour le mal que subit l’homme, victime apparemment innocente. Ensuite – c’est là qu’on en vient à la responsabilité des criminels -, pour le mal dont l’homme lui-même est l’auteur, alors qu’il a été créé à l’image de Dieu. La pensée de la gauche, qu’elle soit socialiste ou cosmopolite, a hérité de ce pélagianisme. Pour elle, en particulier, le criminel n’est pas vraiment coupable de son acte ; c’est, au fond, la société qui en est responsable ; il n’y a plus de péché que le péché social (le concept de péché social appartient à la soi-disant théologie de la libération, gnose marxiste du christianisme moderne).

Le pélagianisme a, sans doute, puisé à d’autres sources que l’œuvre de Platon et doit beaucoup à la tradition gnostique, selon laquelle l’homme est une parcelle de la divinité et a été « jeté » malgré lui dans un monde pervers. Mais la doctrine de la faute involontaire, chez Platon, est une pièce essentielle dans un système collectiviste inspiré par une pensée rationaliste (ou constructiviste au sens de Hayek). A ce titre, le « divin » philosophe est bien l’ancêtre des idéologues de la gauche[7].

En ce qui concerne toutefois les conséquences pratiques de la notion de faute involontaire, Platon est relativement hésitant, quand il distingue deux sortes de « méchants » : « S’il est loisible… de prendre en pitié celui dont le mal est guérissable, de le traiter avec douceur…, en revanche, à l’égard d’un pécheur et d’un méchant qui sont réfractaires à toute influence modérative et à toute exhortation, il faut lâcher bride à sa colère. » (Les Lois, 731 d) Pour les premiers, la rééducation ; pour les seconds, la punition. La nécessité de la peine n’est donc pas supprimée, bien que le crime soit « involontaire », parce qu’elle demeure un moyen de dissuasion (et peut-être aussi, pour Platon, d’expiation), vis-à-vis de ceux qu’on ne peut espérer amender.

Dans la pure conception de la gauche, le châtiment est illégitime, dès lors que le crime est le symptôme de l’exploitation capitaliste. Tout change au lendemain de la révolution. Le criminel devient alors un témoin de la réaction, qui s’oppose à la construction de la société parfaite. L’acte du criminel est le même en apparence, mais le jugement sur la société a changé. Avant, le mal était transféré de l’homme à la société ; après, il est au contraire transféré de la société à l’homme et les délits politiques sont regardés comme des crimes de droit commun.

II – La victime et le bourreau

Partant des mêmes prémisses, on peut aboutir à des conclusions radicalement différentes. C’est ce que montre l’exemple de Joseph de Maistre, un des principaux représentants modernes de la gnose contre-révolutionnaire, avec Guénon et Evola. Dans sa « profession de foi » des Soirées de Saint-Pétersbourg[8], il établit, après Platon, que nul n’est méchant volontairement :

« Nul être intelligent ne peut aimer le mal naturellement (…). Si donc l’homme est sujet à l’ignorance et au mal, ce ne peut être qu’en vertu d’une dégradation accidentelle, qui ne saurait être que la suite d’un crime. Ce besoin, cette faim de science, qui agite l’homme, n’est que la tendance naturelle de son être, qui le porte vers son état primitif et l’avertit de ce qu’il est[9]. Il gravite… vers les rayons de lumière…

« Il cherche dans le fond de son être quelque partie saine sans pouvoir la trouver : le mal a tout souillé, et l’homme entier n’est qu’une maladie (Hippocrate). …Centaure monstrueux, il sent qu’il est le résultat de quelque forfait inconnu, de quelque mélange détestable qui a vicié l’homme jusque dans son essence la plus intime. »

Dans cette dégradation, l’homme a perdu la volonté nécessaire pour agir : « …L’homme se sent blessé à mort. Il ne sait ce qu’il veut, il veut ce qu’il ne veut pas ; il ne veut pas ce qu’il veut ; il voudrait vouloir. Il voit dans lui quelque chose qui n’est pas lui et qui est plus fort que lui.«

Sans doute ne reste-t-il pas dans l’ignorance de son état : « Tous les (autres) êtres… sont dégradés, mais ils l’ignorent ; l’homme seul en a le sentiment, et ce sentiment est tout à la fois la preuve de sa grandeur et de sa misère, de ses droits sublimes et de son incroyable dégradation. » Il a conscience de ses péchés sans avoir la force de s’en détourner. Joseph de Maistre cite Ovide à ce propos : « Je vois le bien, je l’aime, et le mal me séduit. » Mais cette connaissance du bien et du mal est limitée : « Vous n’éprouverez, j’espère, nulle peine à concevoir qu’une intelligence originellement dégradée soit et demeure incapable (à moins d’une régénération substantielle) de cette contemplation ineffable que nos vieux maîtres appelèrent fort à propos vision béatifique… tout comme… un œil matériel, substantiellement vicié, peut être incapable, dans cet état, de supporter la lumière du soleil. Or, cette incapacité de jouir du SOLEIL est, si je ne me trompe, l’unique suite du péché originel que nous soyons tenus de regarder comme naturelle et indépendante de toute transgression actuelle.«

Joseph de Maistre insiste beaucoup sur l’idée que le mal est toujours un châtiment voulu par la justice divine, comme conséquence du péché originel[10]. La justice humaine, lorsqu’elle est bien conduite, ne fait que suivre les préceptes sacrés. Il cite à ce propos les Lois de Manou : « Que le roi donc… inflige les peines justement à tous ceux qui agissent injustement… Le châtiment gouverne l’humanité entière ; le châtiment la préserve… Le sage considère le châtiment comme la perfection de la justice. Qu’un monarque indolent cesse de punir et le plus fort finira par faire rôtir le plus faible. La race entière des hommes est retenue dans l’ordre par le châtiment ; car l’innocence ne se trouve guère, et c’est la crainte des peines qui permet à l’univers de jouir du bonheur qui lui est destiné… Il n’y aurait que confusion parmi les hommes, si la peine cessait d’être infligée ou l’était injustement ; mais lorsque la Peine, au teint noir, à l’œil enflammé, s’avance pour détruire le crime, le peuple est sauvé si le juge a l’œil juste« [11].

Le mal, ou le châtiment – c’est tout un -, est un remède voulu par Dieu[12]. Le criminel, pour de Maistre, est donc bien en un sens un malade, mais il se trouve que c’est le bourreau qui est chargé d’exécuter l’ordonnance. « Qu’est-ce donc que cet être inexplicable qui a préféré à tous les métiers… celui de tourmenter et de mettre à mort ses semblables ?… Il arrive sur une place publique couverte d’une foule pressée et palpitante ; on lui jette un empoisonneur, un parricide, un sacrilège : il le saisit, il l’étend, il le lie sur une croix horizontale, il lève le bras, alors il se fait un silence horrible, et l’on n’entend plus que le cri des os qui éclatent sous la barre et les hurlements de la victime… Il a fini : le cœur lui bat, mais c’est de joie, il s’applaudit, il dit dans son cœur : Nul ne roue mieux que moi… Nul éloge moral ne peut lui convenir… et cependant toute grandeur, toute puissance, toute subordination reposent sur l’exécuteur ; il est l’horreur et le lien de l’association humaine. Ôtez du monde cet agent incompréhensible ; dans l’instant même, l’ordre fait place au chaos, les trônes s’abîment et la société disparaît« [13].

III – La droite, la gauche et le péché originel[14]

Les Anciens inclinaient à croire que de grands crimes avaient été commis par les fondateurs de la Cité. C’est ainsi que Romulus, après avoir tracé les limites de Rome, se rend coupable de fratricide sur la personne de Rémus. Horace, après avoir donné Albe à sa patrie, met à mort sa sœur Camille.

La doctrine du péché originel, dans la religion chrétienne, n’est pas sans analogie avec le mythe de la faute primordiale. L’une et l’autre révèlent que l’on ne peut vivre innocemment dans ce monde. Cette conception tragique de la nature humaine est réaliste, plutôt que pessimiste. Si on la refuse, on verra dans l’homme un être irresponsable, entraîné dans le courant de l’histoire, toujours victime et jamais auteur du mal. Ou bien, au contraire, un être doté d’un libre arbitre inconditionné, qui fait de chacun un commencement absolu ; monade sans racines, donc sans fidélité, l’homme aurait alors le droit inaliénable de se révolter contre les normes artificielles qu’on cherche à lui imposer de l’extérieur, comme pour le réduire en esclavage ; il ne pourrait pas être auteur du mal, puisqu’il se situerait par delà bien et mal et qu’en faisant ce qui est considéré comme le mal, il accomplirait sa propre nature, ce qui en soi ne peut être que bien.

La doctrine de la faute ou du péché originel, quelle qu’en soit l’interprétation exacte, est donc indissociable de la conception de l’homme qui prédomine dans la tradition occidentale. Toutefois, celle-ci suppose en outre que la responsabilité soit portée, en dernière analyse, par des hommes et non par des groupes, qu’elle soit individuelle et non collective.

En effet, la théorie de l’état de nature et de la chute dans l’état social selon les philosophes, Jean-Jacques Rousseau en particulier, se laisse traduire en termes de péché social et de responsabilité collective pour cette faute primordiale de l’homme.

D’un autre côté, la théorie du péché originel, chez Joseph de Maistre, semble impliquer la notion de responsabilité collective, car cet auteur croit que non seulement la faute de nos premiers parents, mais aussi les vices apparus par la suite, s’accumulent de génération en génération, par hérédité des caractères acquis…

En forçant à peine le trait, on pourrait dire que si, pour Rousseau, tout criminel est innocent, pour de Maistre, tout innocent est criminel. Opinions opposées sans aucun doute, mais qui, l’une et l’autre, obscurcissent les notions d’innocence et de culpabilité et diluent la responsabilité de l’homme.

La responsabilité authentique, dans la civilisation occidentale, est celle de l’homme qui, maître de lui-même et fidèle à ses traditions, peut répondre de soi. Elle est, en dernière analyse, individuelle et non collective. La faute de Romulus ne retombe sur les Romains que dans la mesure où ils acceptent les devoirs de la cité, tout en jouissant de sa grandeur. De même, le péché originel n’est pas seulement celui d’Adam et d’Ève, mais aussi celui de chaque homme en particulier, qui a hérité d’une nature peccable. C’est pourquoi, répondant à Platon, Saint Augustin pouvait dire : « On appelle homme de bien, non celui qui connaît le bien, mais celui qui l’aime.« [15]

Il ne revient pas à un gouvernement de décider de la valeur morale des gens. Certes, on peut reconnaître avec Joseph de Maistre que « l’occasion ne fait point le méchant, elle le manifeste« [16], car « la responsabilité morale de l’homme porte à vrai dire d’abord et ostensiblement sur ce qu’il fait, mais au fond, sur ce qu’il est » (Schopenhauer)[17]. Mais la justice humaine ne doit punir que pour un crime effectivement commis. Seule la justice divine peut nous punir pour les crimes que nous aurions pu commettre. A la première, il n’appartient que de juger les actes. A la seconde, il revient de juger les âmes.

Notes

[1] Alfred North Whitehead, cité par Mircea Eliade dans Méphistophélès et l’androgyne, Gallimard, 1962.

[2] Platon, Œuvres complètes, traduction et notes de Léon Robin, Gallimard, N.R.F., La Pléiade, 2 t., 1950. Voir t. 1, note en page 1456. La citation ne renvoie pas à un passage précis de la traduction, mais en paraphrase plusieurs de sens voisins.

[3] Le Petit Hippias, 376 b ; Le Grand Hippias, 296 c ; Protagoras, 345 d-e, 352 c, 358 c-d ; Gorgias, 468 c, 509 e ; Ménon, 78 a ; La République, II, 382 a ; III, 413 a ; IV, 444 d ; IX, 589 c ; Le Sophiste, 228 c ; Timée, 86 d ; Les Lois, V, 731 c ; 734 b ; IX, 860 d.

[4] Divertissement sur les dernières paroles de Socrate, Gallimard, N.R.F., 1984, qui figure dans le même volume que « …Le Moyne noir en gris dedans Varennes, « sotie nostradamique » (!).

[5] Voir à ce propos Henry de Lesquen et le Club de l’Horloge, La Politique du vivant, Albin Michel, 1979, p. 286.

[6] La théorie de Platon « se trouve déjà, avec la métempsycose, dans le brahmanisme« , dit Schopenhauer (Le Fondement de la morale, Aubier-Montaigne, 1978, p. 85). Mais ce n’est pas sans abus qu’il l’assimile à la théorie de Kant sur le « caractère intelligible ».

[7] Voir la critique féroce de Vilfredo Pareto dans Les Systèmes socialistes, Droz, Genève, 1978.

[8] Joseph de Maistre, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, 2 t., Guy Trédaniel, Ed. de la Maisnie, 1980. Voir le Deuxième Entretien, t. 1, p. 67 s.

[9] La formule est typiquement gnostique. On comparera à celle-ci, tirée des Actes de Thomas : « Me chercher moi-même et connaître qui j’étais et qui je suis afin de redevenir ce que j’étais. » (Cf. Henri-Charles Puech, En Quête de la gnose, 2 t., Gallimard, 1978. Cité en exergue du t. 1.)

[10] Joseph de Maistre, op. cit., t. 1, pp. 61, 66, 202.

[11] Ibid., t. 1, pp. 30-31.

[12] Ibid., t. 1, p. 25 ; t. 2, p. 130.

[13] Ibid., t. 1, pp. 32-34. Voir aussi t. 2, pp. 4-7.

[14] Titre de l’ouvrage de Léo Moulin, Librairie des Méridiens, 1984.

[15] Cité dans le Club de l’Horloge, Socialisme et religion sont-ils compatibles ?, Albatros, 1986, p. 71.

[16] Op. cit., t. 2, p. 130.

[17] Cité dans La Politique du vivant, op. cit., p. 298.