La dissertation sur la race est la quatrième annexe de Sagesse des nationaux-libéraux. Elle complète le commentaire III.1. Taxinomie L’homme est un être vivant. L’espèce homo […]

Catégorie : Articles scientifiques

Climat, corona, et cetera : mirages et ravages de la pseudo-science

Les vaticinations de Neil Ferguson Neil Ferguson, chercheur à l’Imperial College de Londres, est le pape de l’épidémiologie dans le monde, ou plutôt le pape […]

Les cinq races de l’humanité

Voici 10 points relatifs aux cinq races de l’espèce homo sapiens Par Pascal Domat 1. Le monde est divisé en 5 races humaines. La division […]

Race et beauté : les femmes congoïdes sont-elles moins belles ?

Race et beauté : les femmes de race congoïde sont-elles moins belles que les autres ? Par Jean-Noël Strauss Comme le laissent entrevoir les statistiques […]

Discriminations raciales et relations sexuelles, par Louis Fischer

Discriminations raciales et relations sexuelles par Louis Fischer, contributeur du PNL Une certaine fausse droite a fait du métissage des hommes congoïdes avec les […]

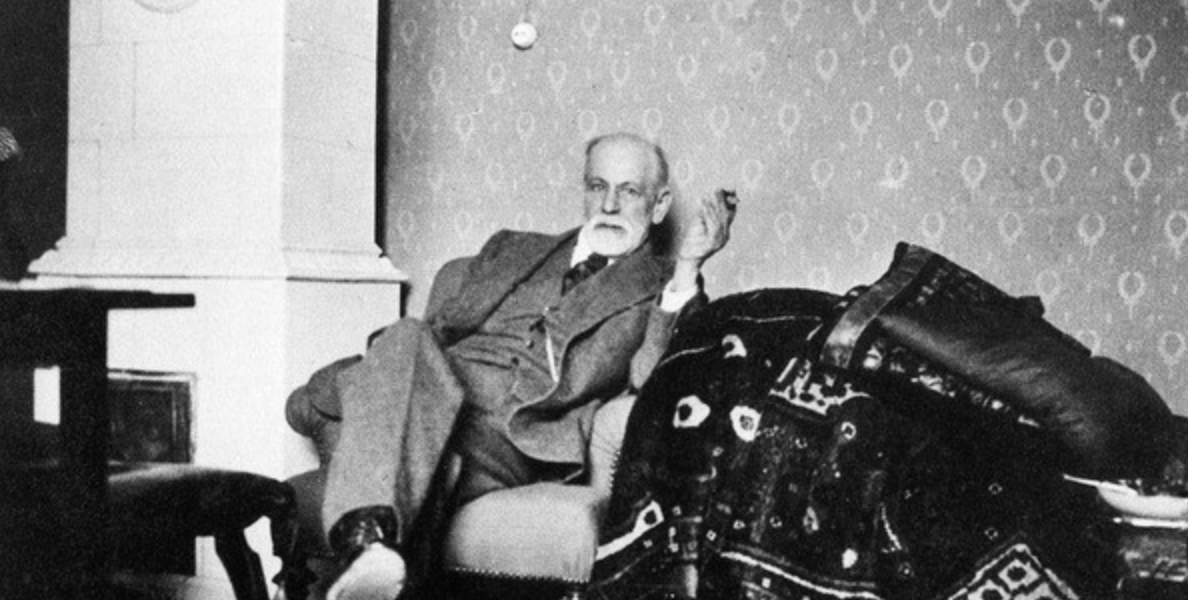

Détruire la psychanalyse, pseudo-science du XXe siècle

La psychanalyse, pseudo-science du XXe siècle Par Jacques Corraze et le Carrefour de l’Horloge « Vae caecis ducentibus, vae caecis sequentibus ! [Malheur aux aveugles […]